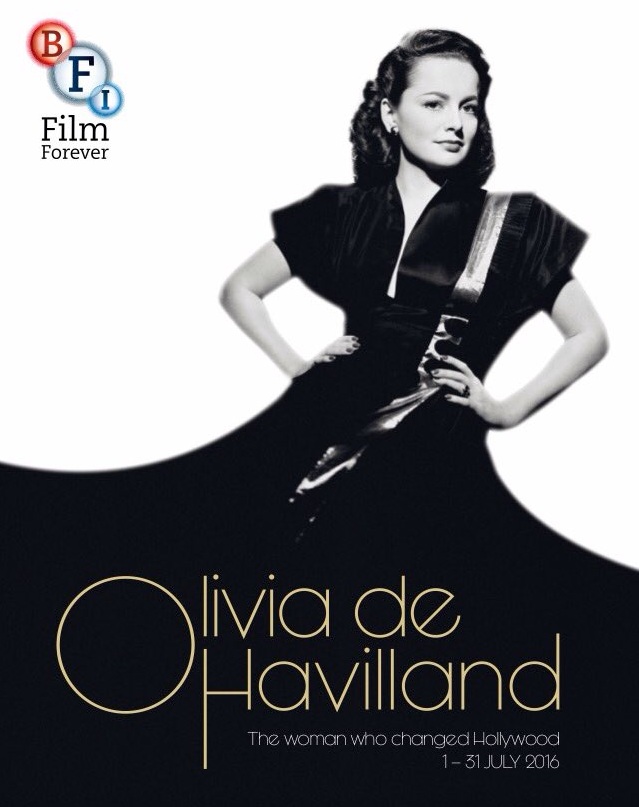

All’inizio di luglio il British Film Institute attirava l’attenzione dei molti passanti (la sede è nel Barbican Centre, sulle sponde del Tamigi) con un grande manifesto in bianco e nero che celebrava in una rara posa glamour la bellezza di Olivia de Havilland: una bellezza quieta ma piena di doppi fondi. La grande attrice ha infatti compiuto cento anni il I° luglio, e per il BFI era naturale e persino ovvio festeggiare l’ultima superstite dell’epoca d’oro e ricordare una carriera fitta di capolavori nei generi più diversi; ma non solo questo, perché de Havilland ha anche segnato una svolta nei rapporti fra gli studios e gli attori.

Nel 1943 terminava il contratto che la legava alla Warner Bros., senonché lo studio lo studio si rifiutò di riconoscere questo termine pretendendo un proseguimento di sei mesi. La legge di allora prevedeva che gli studios sospendessero l’attore sotto contratto che rifiutava una parte, e il periodo di sospensione poteva essere aggiunto in coda al periodo del contratto: una norma che già Bette Davis, specialista di rifiuti, aveva impugnato negli anni Trenta con la stessa Warner, perdendo la causa. Olivia de Havilland portò i fratelli Warner in tribunale e vinse, stabilendo un principio di libertà artistica contro quella che molti attori vivevano come tirannia dei produttori.

Certo avevano ragione, certo per molti, soprattutto per le donne, il cliché e la ripetizione del ruolo di successo erano un pericolo e un tormento. Nel caso della de Havilland, lo strepitoso successo di Capitan Blood (Michael Curtiz, 1935: in effetti un capolavoro) fece di lei la metà di una coppia ideale legandola al suo partner Errol Flynn per ben otto film. Un fardello, una costrizione? Può darsi, ma lei veniva “servita” da star, e fra quegli otto film ci sono molti capolavori, fra i quali il celeberrimo Le avventure di Robin Hood (1938). Il fatto è che lo studio system metteva a disposizione dei divi un insieme artistico ineguagliabile: nel caso in questione, senza contare che Flynn era un attore sfolgorante, sette film della coppia furono diretti da un maestro assoluto, Michael Curtiz; e di questi sette ben quattro hanno la partitura di un altro genio, il musicista viennese Eric Wolfgang Korngold; e sceneggiatori, direttori della fotografia, scenografi erano tutti al massimo livello.

Chiaro che la nostra Olivia rifiutava o cercava di scansare i filmetti, le scipitaggini di routine; ma aveva modo di rifarsi quando era “in prestito”, per esempio alla Selznick per Via col Vento, alla Paramount per La porta d’oro. E altrettanto chiaro che, appena libera dalla Warner, sceglie con grande sensibilità e intelligenza. E’ un addio alle molte luminose lady Marian, alle crinoline bianche, ai corsetti incrostati di pietre dai colori mirabolanti. E un addio molto più struggente è quello che avviene, ne La storia del generale Custer (Raoul Walsh, 1941), quando Custer (Flynn) parte per la battaglia di Little Big Horn e la moglie (de Havilland, nel suo momento fin ad allora più drammatico) capisce che non lo rivedrà mai più. Questa bellissima scena è anche l’ultima della coppia nel loro ottavo film insieme, e è impossibile non considerarla un commovente doppio addio.

L’attrice (la cui stima per il suo splendido partner rimarrà sempre altissima) arriva quasi subito al primo Oscar per A ciascuno il suo destino, di Mitchell Leisen, 1946; e nello stesso anno, ne Lo specchio scuro di Robert Siodmak, interpreta due gemelle identiche, una dolce e innocente, l’altra assassina e folle, mostrando come lo stesso sguardo limpido, lo stesso sorriso angelico possano tingersi di spaventosa perfidia. Ne La fossa dei serpenti (Anatol Litvak, 1948), primo film che si occupi seriamente di malattia mentale e manicomio, ha la parte rischiosissima di una schizofrenica, e lei, senza una scuola di recitazione alle spalle e solo sulla scorta del libro di Stanislavskji, si documenta dal vivo per diversi mesi e, come sempre lontanissima da qualsiasi accento retorico, dà vita a un personaggio di memorabile verità e commozione. Tutti i trabocchetti sono lì davanti a lei, ben disseminati e invitanti: ma i passi falsi, le sottolineature, gli ornamenti non sono nel suo DNA.

Da lei fortemente voluto, per via del romanzo breve di Henry James Washington Square e della sua trasposizione teatrale, è L’ereditiera, uno dei tanti capolavori di Willam Wyler (1949). Di nuovo sacrificando la sua bellezza, de Havilland è qui una giovane donna vessata da un padre ricco quanto tirannico e innamorata di un irresistibile pretendente che mira solo all’eredità. La sua scelta, dopo il più amaro dei disinganni, sarà la solitudine, la fredda assoluta chiusura in se stessa. E’ un altro di quei casi in cui il piacere di una messinscena magistrale si somma al piacere di vedere in azione una grande attrice alle prese con un grande personaggio. Che passa dall’iniziale sospetto e ritegno allo sciogliersi graduale davanti all’uomo e all’innamoramento, al conflitto col padre, infine alla tragedia della scoperta della verità e alla più glaciale disperazione. Un trionfo, e un altro Oscar.

Nel seguito della carriera bisogna ricordare almeno Piano piano dolce Carlotta di Robert Aldrich (1964), perché il film spinge al massimo il pedale del camp, e Olivia, eroina della misura e delle sfumature, si adatta con classe imperterrita: si tratta di stare in duetto con una Bette Davis reduce dalla sua spettacolare Baby Jane e sempre scatenata. Lei è come il sorbetto squisito servito tra i piatti forti. E come nello Specchio scuro è dolce e spietata.

Credo non ci sia altro da dire sul perché cogliere al volo lo spunto del centenario e celebrare un’attrice del passato. I pochi titoli che ho citato bastano a ribadire che i grandi film non hanno età, che sono entusiasmanti e sarebbe vitale frequentarli. Da noi è tutto un piagnisteo pubblico sulla perdita della memoria e come invece è importante conoscere e via di seguito, ma le nostre Istituzioni (i piagnoni stessi) di fronte alla dilagante e barbarica ignoranza non muovono un dito (o, se per questo, non battono ciglio – come Olivia). Per dire, il cinema Trevi di Roma (posti 98), che è la sala di programmazione della Cineteca Nazionale, cioè l’omologo delle tre grandi sale del BFI (e delle tre sale della Cinématèque parigina), lontanissimo dall’idea di uno sguardo più o meno organico ai famosi Fondamentali, si incaponisce nel presentare una miriade di registi italiani poco noti o troppo noti, e di recente ha programmato anche Sturmtruppen 1 e 2. Che sguardo aperto. E profondo.