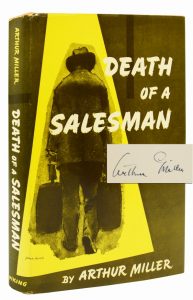

De Il cliente, l’ultimo film di Asghar Farhadi, avevo letto per ragioni di lavoro più di un anno e mezzo fa la sceneggiatura che, confesso, mi aveva affascinato lasciandomi tuttavia leggermente insoddisfatto. Avevo amato moltissimo La separazione e subito dopo Il passato: una consequenzialità logica mozzafiato nel primo, con una mossa iniziale da cui discendeva tutto il resto; e nel secondo, quasi un capitolo successivo de La separazione, un sentimento fortissimo dell’amore e della sua perdita. Il nuovo film, alla lettura, mi era sembrato molto abile ma in qualche modo più meccanico dei precedenti. Non mi convinceva del tutto la messa in parallelo fra la vicenda dei due protagonisti, due giovani attori marito e moglie, e quella di un testo teatrale ormai classico, Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller (1949), che mi sembrava (e mi sembra) troppo legato al tema del sogno americano come successo e ricchezza (“il sogno sbagliato”) per aver molto a che fare con un dramma iraniano che è sostanzialmente un dramma sull’incapacità dell’uomo di rinunciare alla vendetta.

Per qualche ragione durante il Festival di Cannes persi il film, di cui ero per altro molto curioso. Nel passaggio del tempo intanto la storia narrata da Farhadi aveva sedimentato e preso corpo, tanto che quando il film è uscito da noi qualche settimana fa avevo la vaga sensazione di averlo non solo letto ma visto. Ci sono evidentemente nella scrittura di Farhadi grande evidenza e coerenza. Ma il film finito, essendo Farhadi un grande regista oltre che drammaturgo, va ben al di là dello “scrittto”.

Due giovani coniugi, Emad e Rana, sono svegliati una notte di soprassalto da una scossa di terremoto che rende inabitabile il vecchio palazzo in cui vivono. Trovano alloggio in un grande appartamento messo a loro disposizione da un collega attore, col quale stanno provando il testo di Miller. Si sono da poco installati quando una sera, tornando dal suo lavoro come insegnante di liceo, Emad trova la moglie ferita per l’assalto di un bruto. Viene fuori, dalle frasi dei ritegnosi vicini, che la precedente affittuaria dell’appartamento era una prostituta: l’uomo a cui Rana, prima di mettersi sotto la doccia, ha lasciato aperta la porta pensando fosse il marito, era evidentemente un vecchio cliente infoiato. Ma durante l’assalto non lo ha visto in faccia. Mentre Rana vorrebbe solo trovar pace e dimenticare, il pensiero fisso di Emad è scovare il colpevole e vendicarsi (“ti vuoi vendicare!…” gli dice la moglie stupita scoprendo le sue intenzioni): borghese e intellettuale, gentile e apparentemente mansueto, l’uomo si fa accecare dal concetto di onore, da un invincibile machismo, dimenticando che la vera ferita è, alla lettera, la moglie. E non si dà pace, fra lavoro a scuola e in palcoscenico (dove è Willy Loman, il protagonista), finché si convince di aver trovato il suo uomo, un bel trentenne che fa il fornaio. (E qui il film chiarisce anche la ripetuta citazione, un manifesto in casa, del film di Ingmar Bergman La vergogna, storia di un uomo mite che trovandosi ad attraversare una guerra diventa una belva.) Con la scusa della necessità di aiuto per completare lo sgombero Emad dà appuntamento al giovane nella vecchia casa pericolante. Ma si trova davanti, sfiancato dalle molte scale, un povero miserabile vecchio, che si presenta come futuro suocero del giovane fornaio. Piano piano Emad scopre che il violentatore è proprio il vecchio.

Lo rinchiude in uno sgabuzzino, benché quello dia chiari segni di un attacco di cuore, va via e torna, dopo la sua recita, insieme alla moglie. Il confronto a tre è terribile: Emad si mostra spietato fino a voler svergognare il prigioniero chiamando la sua famiglia; Rana passa dallo sconcerto a un allibito doloroso silenzio; e il vecchio ormai sfinito, dopo la viscida finta innocenza iniziale è costretto a considerare la realtà di quello che ha fatto e arriva, così sembra, a un genuino dolore, al di là della sofferenza fisica e della certezza di aver distrutto la poca vita che gli resta. Alla fine il sentimento che domina è quello della donna, una muta lancinante pietà. Una pietà che è sconvolgente anche per lo spettatore.

Quest’ultima bellissima parte del film illumina anche il rapporto col dramma di Arthur Miller. Durante l’azione Farhadi ci ha mostrato i personaggi costretti a muoversi in una serie di situazioni obbligate, e con aspirazioni personali che tengono poco conto dei fatti, ossia di un sistema di vita che rende irrealizzabili quelle aspirazioni – nel caso del film iraniano la dittatura come regime politico, nel vecchio dramma americano la dittatura del sogno capitalista. Ma il richiamo forse più preciso è nel personaggio femminile: come e ancora più che in Morte di un commesso viaggiatore, ne Il cliente la donna, che nel suo contesto è una donna emancipata, si ritrova vittima delle azioni maschili, vittima amorevole, dedita, spesso silenziosa, forte, vero perno di vita benché gli uomini finiscano per non considerare nemmeno la sua presenza, la sua esistenza.

La ricchezza problematica, la forza del film di Farhadi, ne ho accennato, si fanno sentire nel tempo. Nulla resterà invece, almeno nel mio ricordo, nell’annunciatissimo e già premiatissimo Manchester by the Sea. Tanto per farci capire subito che siamo in un ambito spaventosamente, ineccepibilmente serio e solenne il film si apre con un corale di tipo secentesco, e fra una morte e l’altra ci saranno altri corali a cappella, un lied (ripetuto due volte) e sonate più o meno minimaliste. La tragedia del protagonista, rivelata in flash-back a metà film, è annunciata (telefonata, si diceva un tempo) e accompagnata dal celeberrimo, oltremodo sfruttato e evidentemente ritenuto infallibile Adagio di Albinoni (che poi non è affatto di Tomaso Albinoni, bensì di un musicologo che, sulla base di qualche sparso frammento, “ricostruì” da cima a fondo una sessantina di anni fa). La tragedia è questa: i figli piccoli del protagonista sono arsi vivi nell’incendio della sua casa, per una sua colpevole leggerezza.

Credo che mai prima d’ora il cinema si sia abbassato a ricattarci in questo modo: molto spesso i drammi contemporanei partono da premesse “forti”, incidenti fatali, malattie, morti improvvise ecc., che in diversi casi possono appunto risultare troppo facili e ricattatori, ma questo film batte un nuovo record. Si vedono perfino, dopo l’incendio e la madre disperata che grida, due corpicini estratti dalle macerie fumanti. Quasi per contrappasso, in Manchester by the Sea non c’è un minuto di vera commozione né tantomeno intensità. Anche a voler trascurare il ricatto emotivo, tutto ha un’aria distante, superficiale ma intimidatoria, perfino arrogante (i momenti passabilmente autentici sono quelli col nipote adolescente e le brevi apparizioni della moglie, Michelle Williams), e la noia, in due ore e mezza, ha modo di installarsi comodamente dentro ognuno di noi e permanere. A meno che, certo, non incutano troppo rispetto la materia stessa e il tono alto e severo. O non ci si lasci consolare dal barlume di speranza che si intravede alla fine. Come? Beh, l’uomo chiuso nel suo dolore e il nipote tirano fuori una palla e lungo una strada nel bosco da bravi americani cominciano, sia pur timidamente, con plausibile misura, a giocare. Tira tu che tiro io. E intanto: otto nominations, in italiano candidature, agli Oscar. Bel colpo. Basso, ma è la deregulation, baby, vale anche sotto la cintura.